ウズベキスタンの首都タシュケントに『アリシャ・ナヴォイ名称劇場』というオペラ劇場があります。この建物は大東亜戦争直後にソ連によって連行され、シベリアや中央アジアなどの旧ソ連領内で強制労働させられた元日本兵が建てた劇場です。【シベリア抑留】

この建物を巡って、建設当時から完成後、ソ連崩壊後と時代を超えて日本とウズベキスタンを結ぶ感動の物語があります。本記事ではその物語をお話しします。

シベリア抑留

1945年(昭和20年)8月9日、長崎に2発目の原爆が投下されたその同じ日、ソ連が日ソ中立条約を一方的に破棄して満州、南樺太、千島へ攻め込んできました。

ポツダム宣言を受諾して8月15日に日本は降伏、しかしソ連はなおも攻撃を続けた。

武装解除をした日本軍兵士をソ連軍は、帰国を意味する『ダモイ』と言って貨物列車に載せました。これがシベリア抑留の始まりでした。

強制労働で劇場建設を命じられる

旧ソ連の国、中央アジアのウズベキスタンにも日本兵は連れて来られました。首都タシュケントの強制収容所『第4ラーゲリ』には、満州で戦闘機の整備をしていた永田行夫大尉率いる部隊250名が収容されました。

収容所の所長アナポリスキーは永田に命じました。『2年後の革命30周年までにウズベキスタン人と共同でオペラ劇場を建ててほしい。君たちの命に替えても。』

ウズベキスタン人の親方カリャーキンは日本人を罵倒しました。『おい日本人、お前たちは中国人を殺しまくったそうだな。』言われの無い言葉でしたが耐えるしかありません。

作業ノルマと食事の分配

永田は隊員たちをそれぞれの得意分野の作業に当たらせました。しかし、中にはノルマ達成が厳しい作業もあったのです。作業ノルマを達成できないとただでさえ少ない食事をされに減らされました。

ソ連の社会主義では、働いたものは多くもらい、働かなかったものは少なくしかもらえないという理屈でした。

永田隊長は隊員たちに提案しました。『強制労働ではあるが、さすが日本人と言われる立派な劇場を造ろう。そして全員で日本に帰ろう。これが本当の目的だ。1人も死なせるつもりは無い。そのためには健康が第一だ。食事が多かったものは少なかったものに分けてやってくれないだろうか。』

これに所長のアナポリスキーから『勝手なことをするな!』と命令されました。

しかし、永田は答えました。『所長閣下、ソ連の社会主義ではいったん個人がもらったものは自由に処分して良いのでしたよね。私たちは自主的に分配をしただけです。』

社会主義のルールを逆手に取ったこの理屈には所長も舌を巻きました。

『ついでに所長閣下、最初から均等に配分していただければ手間が省けるのですが。』

日本人の仕事ぶりを見た親方カリャーキンの改心

日本人部隊は毎朝整然と同じ時刻に作業場に向かいました。その下駄の音が目覚ましがわりになったとも。ソ連兵が見ていなくても丁寧に働き、作業のキリが悪いと残業までしたということです。

その仕事ぶりを見たウズベキスタン人は次第に日本人に対して好感を持つようになりました。しかし、そもそもの食事が少ないことには変わりません。隊員たちはいつも腹を減らせていました。

ある日、いつものように腹を減らせていると『これを食え』とパンが差し出されました。日本人を罵倒していたあの親方カリャーキンでした。勝手に捕虜に食料を与えると罪に問われるのでみんなは驚きました。

『おれの息子は兵隊に取られてナチスに殺された。日本人もナチスと同じだと思っていた。だが違ったようだ。お前たちの働きぶりを見ればわかる。お前たちは俺の息子と同じだ。』

ウズベキスタン人たちの変化 日本人のようになりなさい

やがて周囲のウズベキスタン人たちも食料を差し入れるようになりました。ある子どもがパンと果物を置いておくと、数日後に余り木作ったおもちゃと折り鶴が置いてありました。

あり母親は我が子を連れてきてこう言いました。『息子よ、見てごらん。あれが日本人だよ。人が見ていなくても手抜きをせずに働く。お前は大きくなったら日本人のようになるのだよ。』

建築の専門家 若松少尉の合流

1年が過ぎたころ、ソ連は建設を早めるために大学で建築の専門教育を受けた若松律夫少尉の部隊200名を合流させました。ソ連は若松に現場の総監督を任せようとしていました。歓迎する永田たちに若松の反応は冷たいものでした。

『第4ラーゲリの永田部隊は、一所懸命に仕事をしてソ連に媚を売って帰国を早めようとしているという噂です。実に見苦しい。私はこの話を断ろうと思っています。』

『若松さん、私は歴史に残る最高のオペラ劇場を建てたいのです。私たちの名前は記録には残らないでしょう。ですが、敗戦で失ってしまった日本人の誇りを取り戻したいのです。』

永田の言葉に心を打たれた若松は総監督を引き受けました。

もう一度日本の桜が見たい 永尾清の思い

若松の合流で劇場建設は進み、完成も間近に迫ったころのことでした。

『さくらさくら やよいのそらは』と口ずさみながら高所で左官の作業をしていたのは永尾清。

『それ何の歌?』と聞いてきたのはカリャーキンの弟子の若者アサードフでした。

『これはな、日本の桜っていうそれは綺麗な花のことを歌った歌なんだ。春になると一斉に咲いてそれはそれは綺麗なんだ。いつかアサードフにも見せてやりたいよ。・・・・・・・ああ、もう一度桜が見たいなあ。』『大丈夫、きっとまた見られるよ。僕も見てみたい。』

その2ヶ月後、劇場はついに完成。永田たちは帰国をすることになりました。ただ、事故で死亡した2名を除いては。

20年後の大地震を無傷で耐えたナヴォイ劇場

1966年4月26日未明、タシュケントをマグニチュード5.2の巨大直下型地震が襲いました。煉瓦造りの住宅は瓦礫と化して、およそ30万人が一瞬にして家を失いました。続く余震に住民たちは怯えていましたが、夜明けの光の中に見たものは、あの大地震にもびくともせず、無傷で立ち続けるナヴォイ劇場の姿でした。

『ナヴォイ劇場へ避難しろ!日本人が建てたナヴォイへ!』

ナヴォイ劇場は被災者の避難所となってその後の余震も耐え抜いて多くの人の命を救いました。この出来事は瞬く間に広がりあらためて日本人の仕事ぶりについて再認識したということです。

冷戦終結ソ連崩壊 ウズベキスタンは独立国に

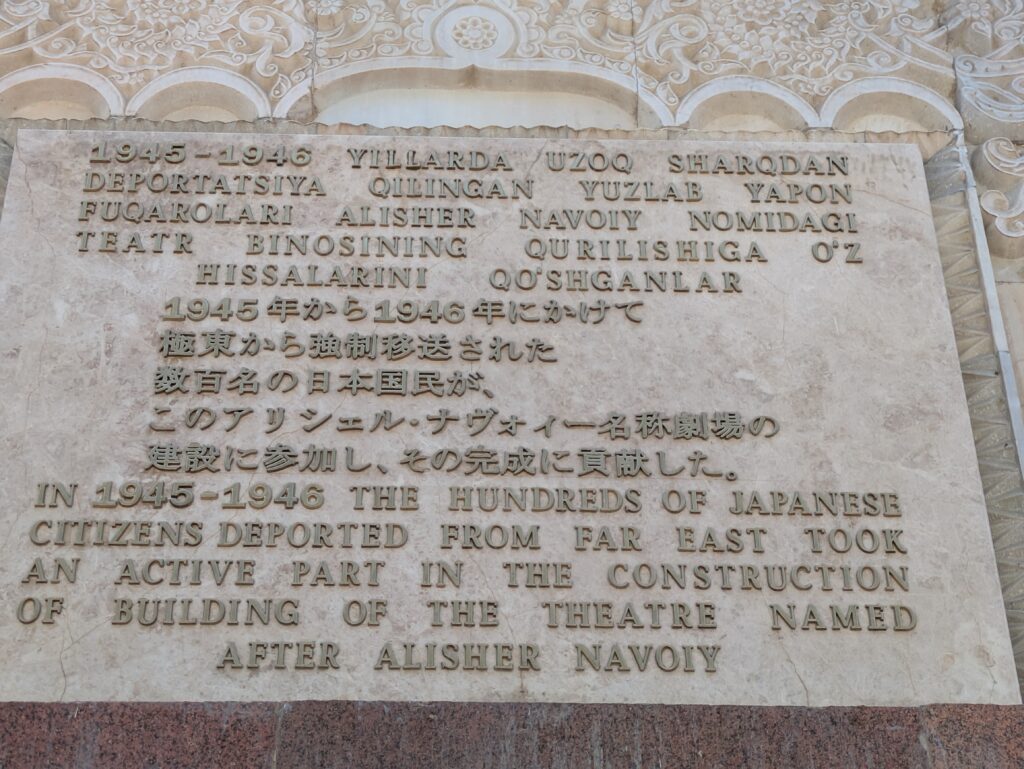

ソ連崩壊でウズベキスタンは独立国になりました。ソ連時代にはナヴォイ劇場には、『日本人捕虜は建設に従事した。』という説明文が書かれていました。

しかし、初代大統領カリモフは指示を出しました。『我らウズベクは日本と戦争をしていない。捕虜のしたことも無い。彼はらゲストであり恩人なのだ。間違っても捕虜と書いてはならない。』

そうして今では、『極東から強制移送された日本国民が劇場建設に貢献した。』と日本語でも書かれています。

元抑留者の再訪問 仲間たちの墓参り

情勢が落ち着いて元抑留者がウズベキスタンを訪問して仲間たちの墓を訪ねたところ、その荒れた状態に心を痛めました。

ソ連時代に日本人墓地は各国2ヶ所までにするように指示があったのですが、ウズベキスタンはこれを拒否していました。しかし、墓の整備までは手が回っていなかったのです。

日本に帰って墓地整備のために募金を集め、そのお金を持ってウズベキスタン政府に陳情に行きました。すると政府から政府から返って来た言葉は、『このお金は受け取れません。』

『ウズベキスタンで亡くなった人たちですから、お墓の整備は私たちが行います。今までできていなかったことは恥ずかしいことでした。』

そこでお金はウズベキスタンの教育のために寄付をされました。残ったお金で日本の桜の苗木を移植することになりました。

桜の移植プロジェクト もう一度桜を見せてやりたい

もう一度桜を見たいと言っていた永尾清は、劇場完成のわずか2ヶ月前に高所作業中に転落して死んでしまいました。強制労働で捕虜が死んだことを隠蔽するために永尾の亡骸はソ連兵が持ち去ってしまいました。

その翌日、もう二度と桜を見ることができない永尾のために、ウズベキスタン人たちが事故現場に花を手向けてくれていました。

『もう誰も死ぬな!生きて日本に帰るぞ!』永田隊長が叫びました。

満開のウズベキスタンの千本桜

抑留中にウズベキスタンで亡くなって帰国できなかった人は800人を超えるとも言われています。日本に帰ることができなかった仲間たちにもう一度桜を見せてやりたい。その想いに日本大使館やタシュケント市役所など多くの協力がありました。

そして今では、ナヴォイ劇場、日本人墓地、中央公園に千本を超える桜の木が植えられています。そして毎年春になると満開の桜が咲き誇っています。

永尾清にきっと桜がまた見られるよ。僕も見てみたいと言ったあのアサードフも桜を見つめる人の中にいました。